8月29日(金)午前10時より本堂引き渡しの式が行われました。鍵・書類を受け取り捺印をし、本堂が真金寺になった瞬間です。準備から数えると2年間は長いような短いような時間でした。今は感無量の一言です。檀信徒の皆様本当に有難うございました。9月13日・14日・15日(午前10時~午後3時まで)の3日間見学会が開催されます。是非お誘いの上お出かけ下さい。

本堂工事進捗状況

設計検査・施主検査

午後2時より設計検査・施主検査がありました。中村建築研究所社長さん専務さん設計士さん、北野建設関係皆様真金寺建設委員会、総勢約20名による検査でした。私達素人にはほとんど分かりませんが、不具合や汚れを見てはテープを張り後日修正修理だそうです。1時間程度かかり、猛暑の中大変ありがとうございました。後は29日の引き渡しで、真金寺所有の本堂になります。

建具・畳が入り

光明が見えます

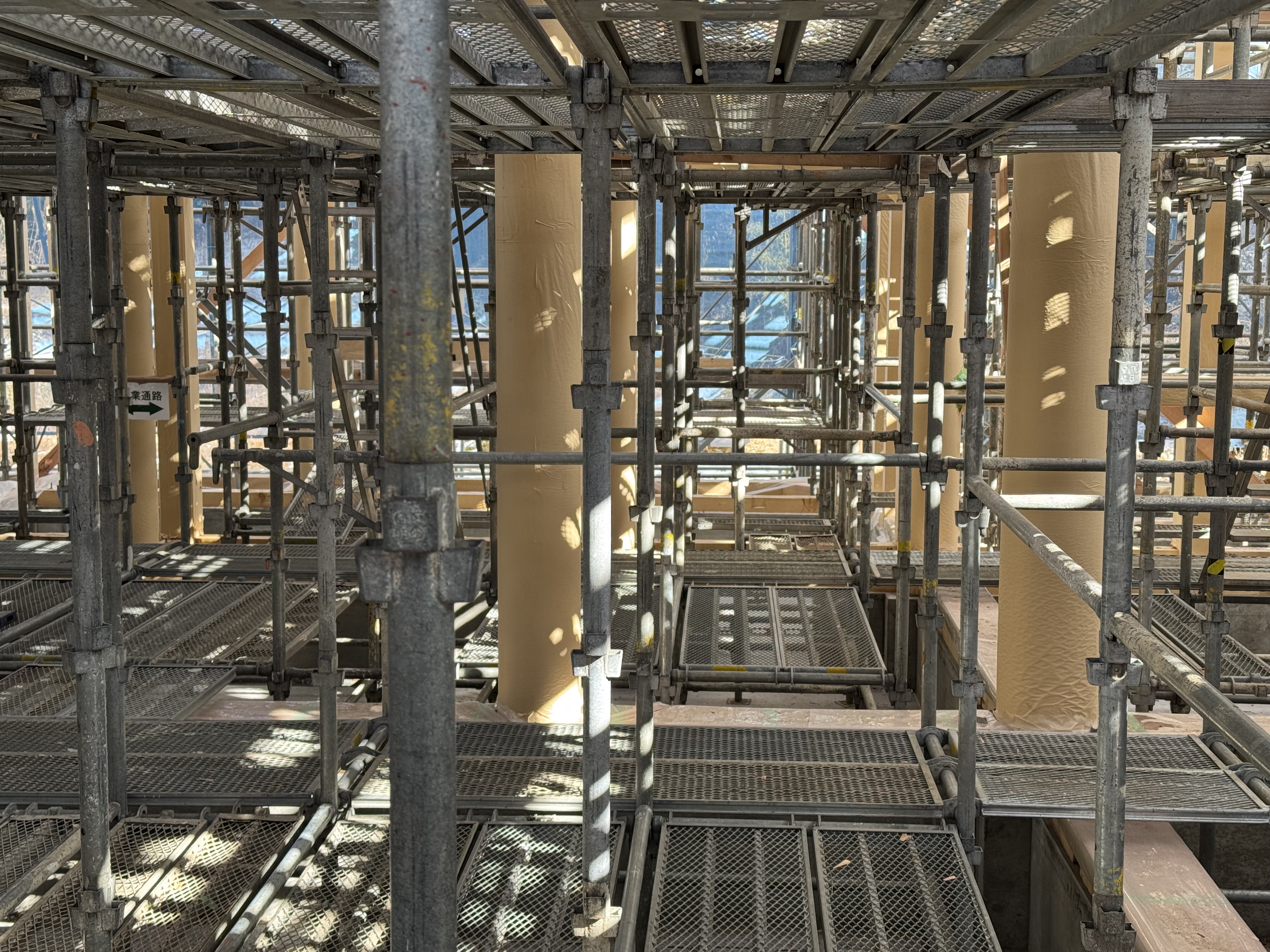

内部の足場撤去

工事大詰め

関東甲信地方、昨日18日梅雨明け宣言がありました。7月19日早朝6時半から総代さん建設委員会の方々で、山手の草刈りが行われました。日の出前とはいえ、暑い中本当にありがとうございました。来月のお盆が気持ちよく迎えることができます。工事はというと、順調に進んでおり、棟札が屋根裏に据え付けられ、内装工事が着々と進んでおります。同時に外回りも車椅子用のスロープがつけられ、愈々本堂の全体像が見えて参りました。

大工さん終了です

本日8日をもって大工さんの仕事が終了いたしました。厳冬1月17日の立柱式から猛暑の今日までの半年間、本当にありがとうございました。素晴らしい仕事に檀信徒の皆様も感激することではと思います。

本堂を隠していた足場が全て外れ、本堂全体が見えるようになりました。明日からは内部の仕事が始まります。

本堂全容

11日から始まった足場解体。防塵防音シートも外され、愈々本堂の全体が見えてきました。上棟式から三ヶ月、期待高まる中その姿を見ることが出来ました。同時進行の内部工事は、足場と機材で通り道も狭く、素人には危険なため入らないようにしていました。これからは内部の写真も紹介出来るかと思います。前の本堂より位牌堂がないので少し小さく感じますが、綺麗なことにこしたことはありません。秋までには完成予定です。冀うご期待!!!

鬼瓦設置

上棟式から二ヶ月

上棟式から一ヶ月

-

本堂正面

正面入口から本尊安置位置を見ています。思わず手を合わせてしまいました。

-

東序(とうじょ)

内部の板張りが進んでいます。立派で綺麗な丸柱が建っています。

-

鋼板張り

本堂正面の向拝上です。銅板ではなく鋼板(ガリバリュウム)です。

-

屋根隅から

下から順に張られています。あと一ヶ月半もすれば、屋根も綺麗になっていると思います。

本日午後2時より行程会議がありました。工事の進み具合や、変更等の打合せです。素人にはよく分かりませんが、現場の方の丁寧な説明に大まかな流れはつかめます。会議の後、工事現場主任の山川さんにお願いし屋根の葺き具合を見学させていただきました。屋根と内部が同時進行で、上棟式から一ヶ月経ちますが大分進んだような気が致します。5月中には屋根も葺き上がり本堂の外観も分かるのではないでしょうか。楽しみです。

新聞に掲載

上棟式当日

午前10時より上棟法要 10時20分より工匠式 上棟式のために飾られた本堂を更に清めていく浄道場を行い「工事安穏」「人匠安和」「風調雨順」を祈願いたしました。工匠式では先頭に座っていたため、写真を撮ることが出来ず「槌打ちの儀」の写真2枚が掲載しているものです。その後、建設委員長と私で「散餅散銭の儀」を行い本堂四隅にお餅とお金を蒔きました。

『住職謝辞』 『今日この日、仏天の加護と皆様のおかげでこうして上棟の式典を挙げることができ、ここに至るまでの多難な歳月を思い起こしますと感無量の思いであります。当山におきましては庫裡落慶時より「今度は本堂の建築を」という一大事業を計画し、その実現に向けて一意専心努めて参りました。その皆様の結集により四十有余年の歳月を経て、このほど無事に工を起こし、本日の上棟式を迎えることが出来ました。平成24年、爆弾低気圧のため庫裡の屋根に穴があき、塀も崩壊し「本堂再建の炎は消えてしまうのかなあ」と途方に暮れておりました。その後紆余曲折はありましたが、瀬戸将嘉委員長をはじめ、建設委員の方々、総代の皆様方檀信徒各位の浄財・ご支援と、中村建築研究所様・北野建設様・生田木材技研様を始として多くの皆様方の熱意に篤く御礼申し上げます。ここに完成の日を待つ一人として謹んで謝辞と致します。有難うございました。』 いろんな思いがよぎり、途中から目がかすみ旨く読めませんでした。珍重!万歳!

上棟式前日

上棟式二日前

着々と

本堂の内部見学

大分柱が

立柱式より2週間が経ちました。一本から建て始まった柱も、虹梁や長押など組み合わされ、本堂の形が見え始めて参りました。

厳冬の中、職人の方々の仕事を遠くから眺めておりますと、只々手を合わせ「無事でありますよう」祈るばかりであります。

柱を組み込んでいく為の木槌の心地良い音が毎日裏山に響いています。

立柱式

17日(金)午前9時半より新本堂の建設現場において立柱式を執り行いました。立柱式とは建物内に最初に建てられる柱に、工事安全祈願をする儀式です。その柱のボルトを締める所作を行い、お清めのお香を焚き工事安穏・調順無難・所縁吉祥ならんことを祈願いたしました。

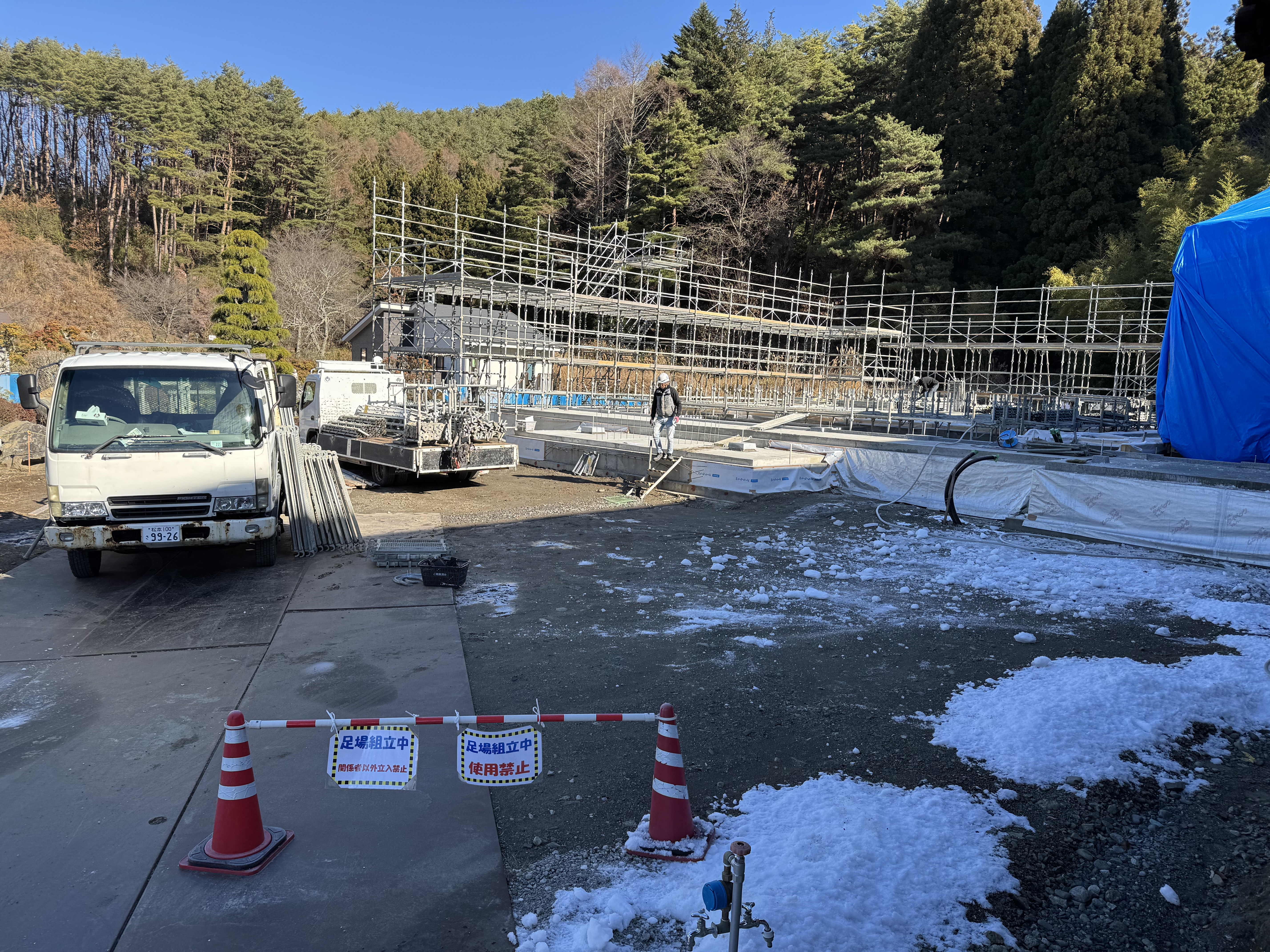

愈々本丸(本堂)工事

12月5日(木)本堂建設に関わる足場の設置工事が始まりました。暑い時期の基礎工事 そして養生期間があり

「いよいよ本堂工事が始まるのだなあ」という思いです。冬期間真金寺はお昼まで陽が当たらず、雪が降れば次の日はカチカチになります。工事の方々の大変さがわかります。

東司完成(トイレ)

-

女性用トイレ

以前のトイレと雲泥の差です。ただ、本堂完成までは使用できません。

-

洗面台

建設委員長が、「ホテルのようだ!」とびっくりしていました。技術の進化は早いです。

-

男性用トイレ

清潔感溢れるトイレとなりました。本堂とは別の電源であるため、本堂が出来るまで男女共用となります。

-

基礎立ち上がり

知らず知らずのうちに基礎立ち上がりの部分が出来上がっていました。

11月1日トイレ完成の立ち会い検査がありました。中村建築研究所 北野建設 施設業者 建設委員会会長 私で説明を受けながら隅々まで確認作業を致しました。壁の汚れ等不具合があるところは早急に直していただくようお願いいたしました。今までお寺で法事をなされた方々には、トイレが使用できず不便な思いをさせてしまいましたが、これからは大丈夫ですからご安心ください。

ただし、電源が女性用トイレと男性用トイレは違うため、本堂完成までは男性用トイレを共用します。その点ご注意願います。

*東司(とうすとは寺院におけるトイレ)のことであり、寺院を構成する七つの施設である七堂伽藍(しちどうがらん)の一つです。不浄を清める烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)が祀らられ、日常全ての事柄が修行とする禅においては、トイレといえども身心錬磨の道場であり、禅堂・浴室と共に私語を交わしたり、高声を発してはならない「三黙道場」の一つであります。

養生期間

コンクリート打ち込み

朝から快晴でコンクリート打ち込み絶好日和でした。作業される人員の方々が多く、交代制で一気に半日途切れることなく作業は続きました。固まってはいけないのと、急な雨に見舞われてもいけないので、時間との勝負なのかと思いました。ミキサー車28台分 110立米の量が打ち込まれたそうです。1立米の重さが約2.3トンだそうですから、単純計算で2.3×110 253トンのコンクリートが打ち込まれたことになります。

どの位かサッパリ分かりませんが、アフリカ象の雄の重量が一頭約6トンあるそうですから、42頭本堂に並ぶことになります。

余計分かりにくくなってしまいました。トイレ工事も進み、明日は設備機器の打合せです。

工事順調

基礎工事・土間工事

7月に入り東司(とうす トイレのこと)の基礎工事が始まりました。既存のトイレに増築して一回り広くします。本堂の土間工事では端から見学していると遺跡を掘っているような感じが致しました。連日の雨と猛暑で作業の方は大変です。

地鎮祭

6月30日(日)午前10時より地鎮祭を行いました。一般では神式での地鎮祭がほぼ99%と思われますが、仏式もございます。業者の方も初めての対応ということで、準備品も神仏混合となりました。天候はこの時間帯だけ小降りになり仏天の御加護に感謝いたしました。

法要は真金寺本堂を建立するに当たり、土地護伽藍善神等に建立する旨のご挨拶をし、工事中の安全 風調雨順を願う儀式です。

すっかり一面綺麗に

解体工事が終わり

ついに本堂が

本堂解体10日目

連休明け

待ちに待った工事が

お地蔵様のお引っ越し

天井絵とインフラ

-

本格的に

簡単に絵を外せると思いきや、四隅が釘で止まっていました。

-

慎重な作業

絵の欲しい方の為に顔料が剥がれないように作業を進めています。

-

ホコリを被りながら

外すときに大量の埃が落ちてきます。

-

一枚一枚丁寧に

四隅の釘は特注の四角いグギで苦労しているようです。

-

慎重に手掘りで

ある程度はバックホーで掘り、後は慎重に手掘りのようです。

-

地中電線の確認

庫裡を建てたときの設計図を参考に地中電線の位置を確認しています。

-

確認できました

ありました!端で見ていると自然薯を掘っている様に見えました。

今日8日(月)朝から作業が始まりました。8時から本堂の天井絵の外し作業と、地中電線と水道配管の確認作業でした。絵を所望された方がおりましたので、板が割れないように丁寧に外していただきました。作業を進めていた方は永岡(えおか)さんと言って、私が11年前に晋山式をした折り回向柱(えこうばしら)を刻んでいただいた方です。不思議な縁を感じました。インフラの確認も本堂が新しくなり仕様も変わるため、重要な確認作業だそうです。

工事始まりました

検分跡を見学

原寸検査

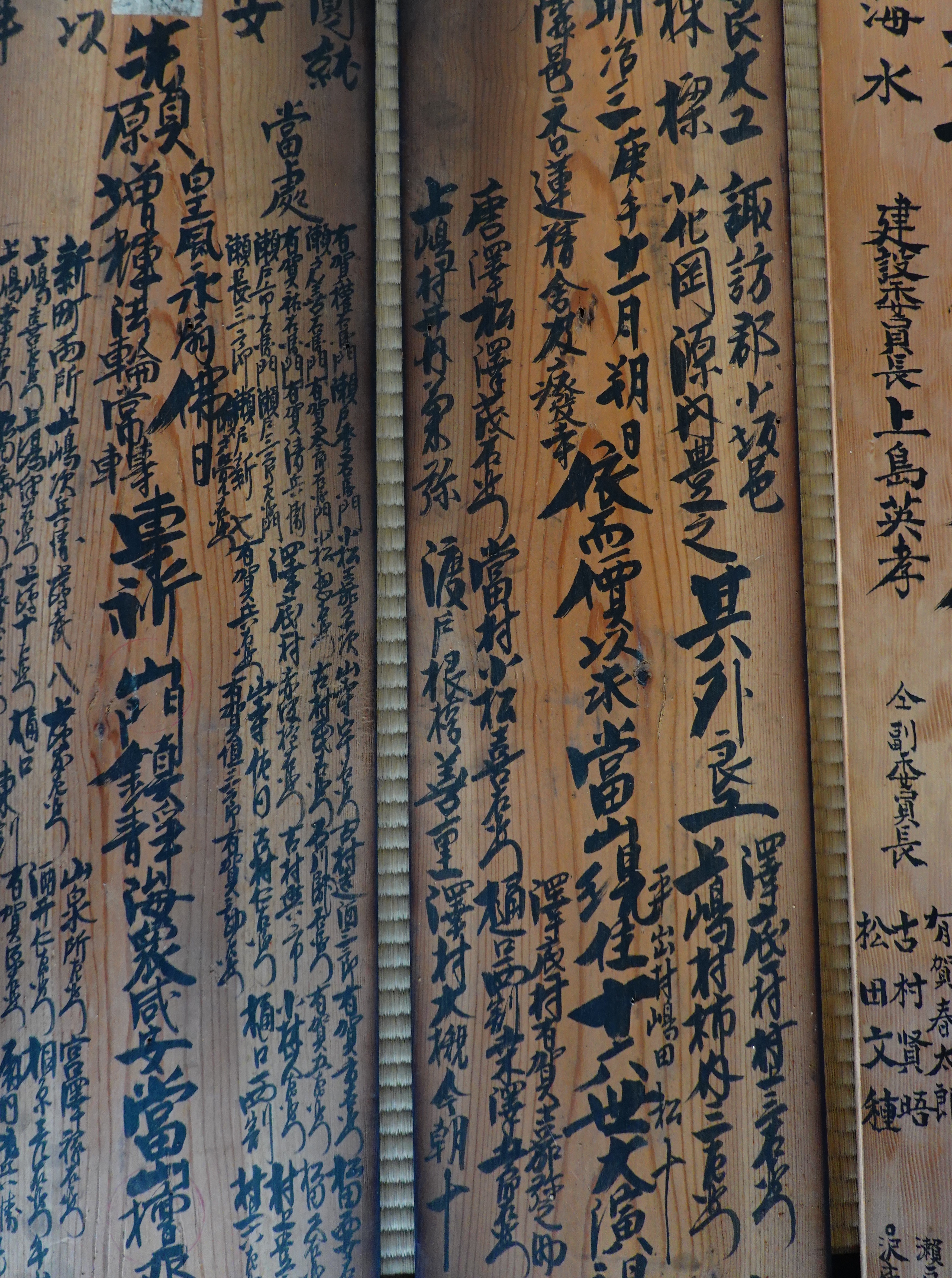

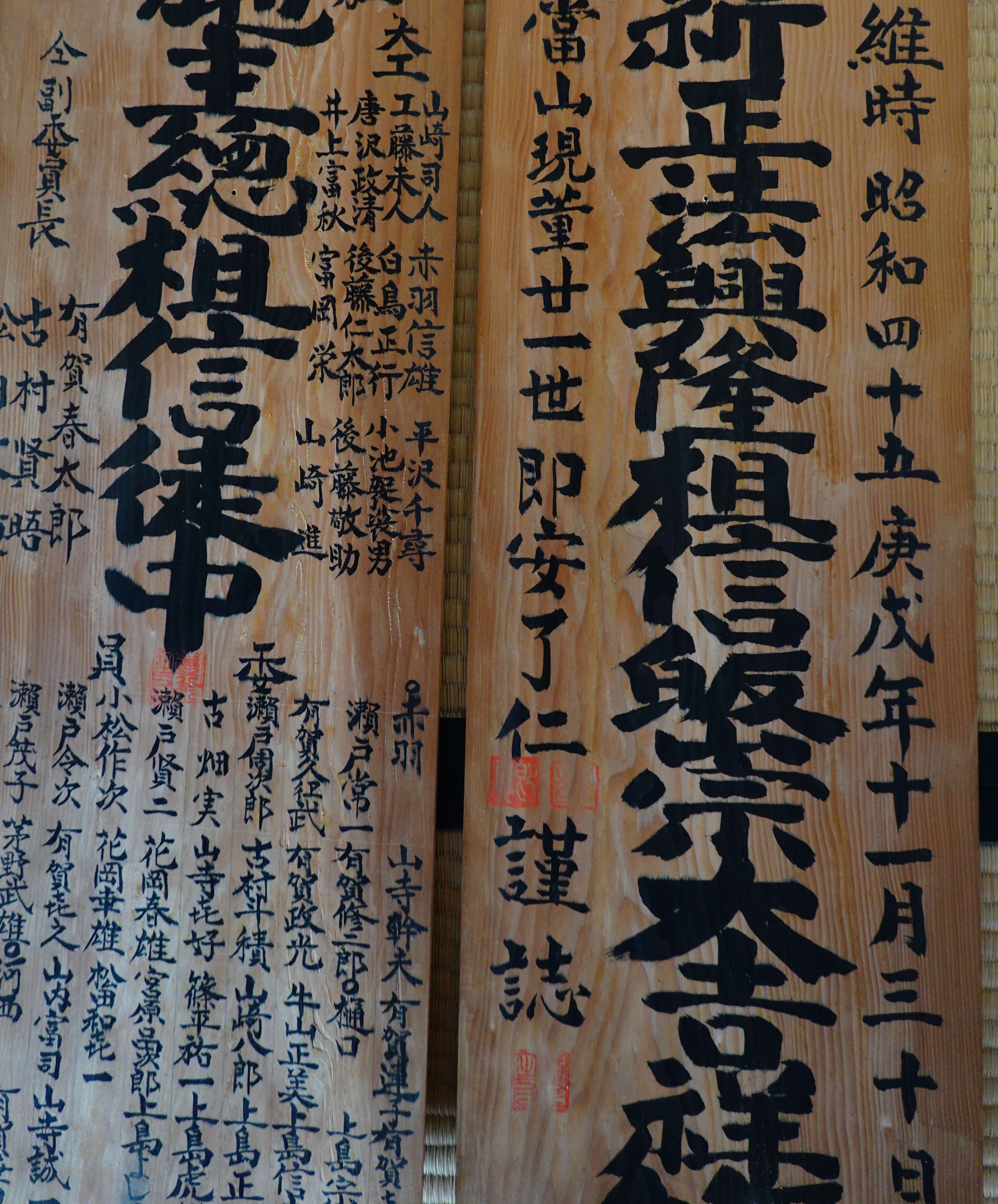

貴重な棟板

-

棟板四枚

文化財調査の最終日、本堂屋根裏から棟板四枚が見つかりました。

-

明治三年移築時

明治三年廃仏毀釈により移築したときの棟板。棟梁に名工花岡源内の名前が。

-

大改修時の棟板

昭和45年の本堂屋根大改修時の棟板二枚です。棟梁や大工さんの中に知り合いの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

文化財調査の最終日 本堂屋根裏より貴重な棟板が見つかりました。一対は明治三年の移築時のものと、もう一対は昭和45年の本堂屋根大改修時の物でした。移築時の時の棟梁は諏訪の名工花岡源内の名前があります。本堂屋根大改修時の棟板には皆様ご存じの方のお名前があるのではないでしょうか。保存状態が良かったのは二枚を向き合わせにしてあったからだそうです。九日間の調査ではお宝は無く、建築様式の調査記録が主な内容であったようです。

寄付単牌の記録

本堂が移築されてから150年になりますが、その間大改修や晋山式(しんさんしき)等で御寄進並びに御寄付をいただいた名簿単牌を記録し、本堂の壁から剥がす作業を総代さん建築委員の方々により28日(土)29日(日)の両日に行われました。長年溜まった埃を払いながら一枚一枚丁寧に剥がし、写真記録をし整理しました。

足場と屋根裏

-

北側の足場

棟や垂木の組み方などを詳細にスケッチしています。

-

高所の足場

破風(はふ・雨風を避ける飾り板)の形を詳細に記録しているところです。

-

屋根裏へ

大会議室に屋根裏への入口があります。

-

本堂正面垂木

正面の垂木群。結構補強されているのが分かります。

-

本尊様周り

埃で汚れているかと思いきや、昭和46年の大改修のおかげで汚れも少ないです。

-

大間(だいま)上あたり

天蓋(てんがい)上になります。改修後50年経過しているとは思えません。

辰野町教育委員会の諮問を受け、文化財保護審議会からの依頼により信濃伝統建築研究所の調査が始まりました。26日(木)は本堂北側と東側に足場が組まれ、遠くから見た人は工事が始まるのかと勘違いしてしまいます。あくまで文化財調査です。

27日(金)朝9時より調査が始まりました。昭和46年の屋根の大改修は、古い鋼板を剥がさずその上に重ねてガリバリウムを葺いたようです。

確認作業の日

-

天上絵を見る

気に入った絵柄を見つけているところです。板は雨漏り等で痛んでいます。

-

大位牌

普段位牌堂に入っても、中々目につかない高所にあるため、下ろしてみてその大きさにびっくりします。

-

欄間の解説

松竹梅に並んでるのが分かりますでしょうか?

-

興味津々

本家の本家といった方に、話を聞いてどの家の位牌なのかを探しています。

-

チョット一服

小松さんからコーヒーをご馳走になりました。諏訪湖御神渡りでのコーヒーサービスの記事で有名になりました。とても美味しかったです。

21日・22日の二日間にわたって見学に来ていただきました。気に入った天上絵を見たり、欄間を見て「どの様に自宅に飾ろうか」など、お友達同士で色々と会話をしておりました。

この時代残せる物は残し、SDGsの精神で少しでもお役に立てばと思っております。

位牌堂の片付け

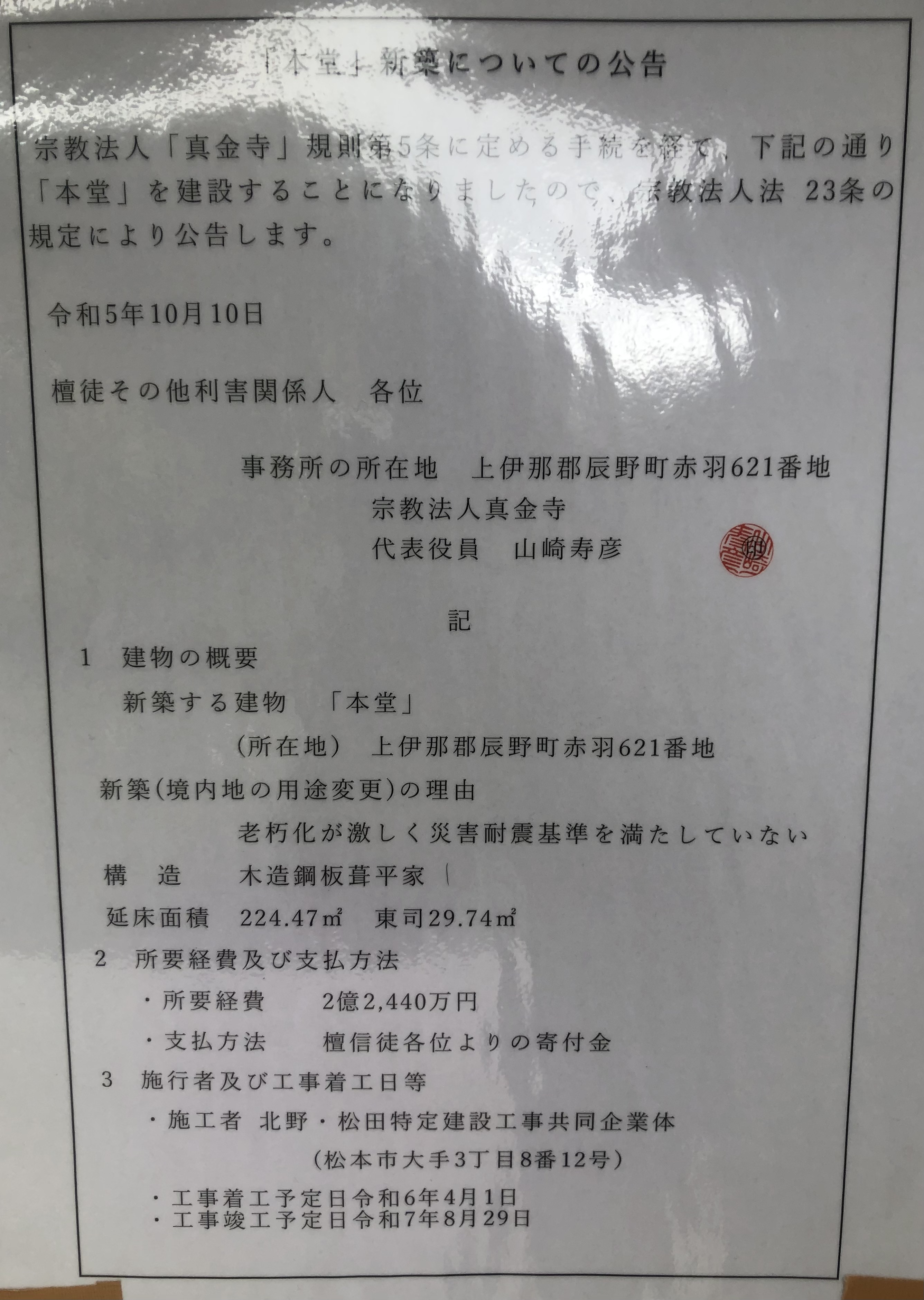

「公告」の掲示

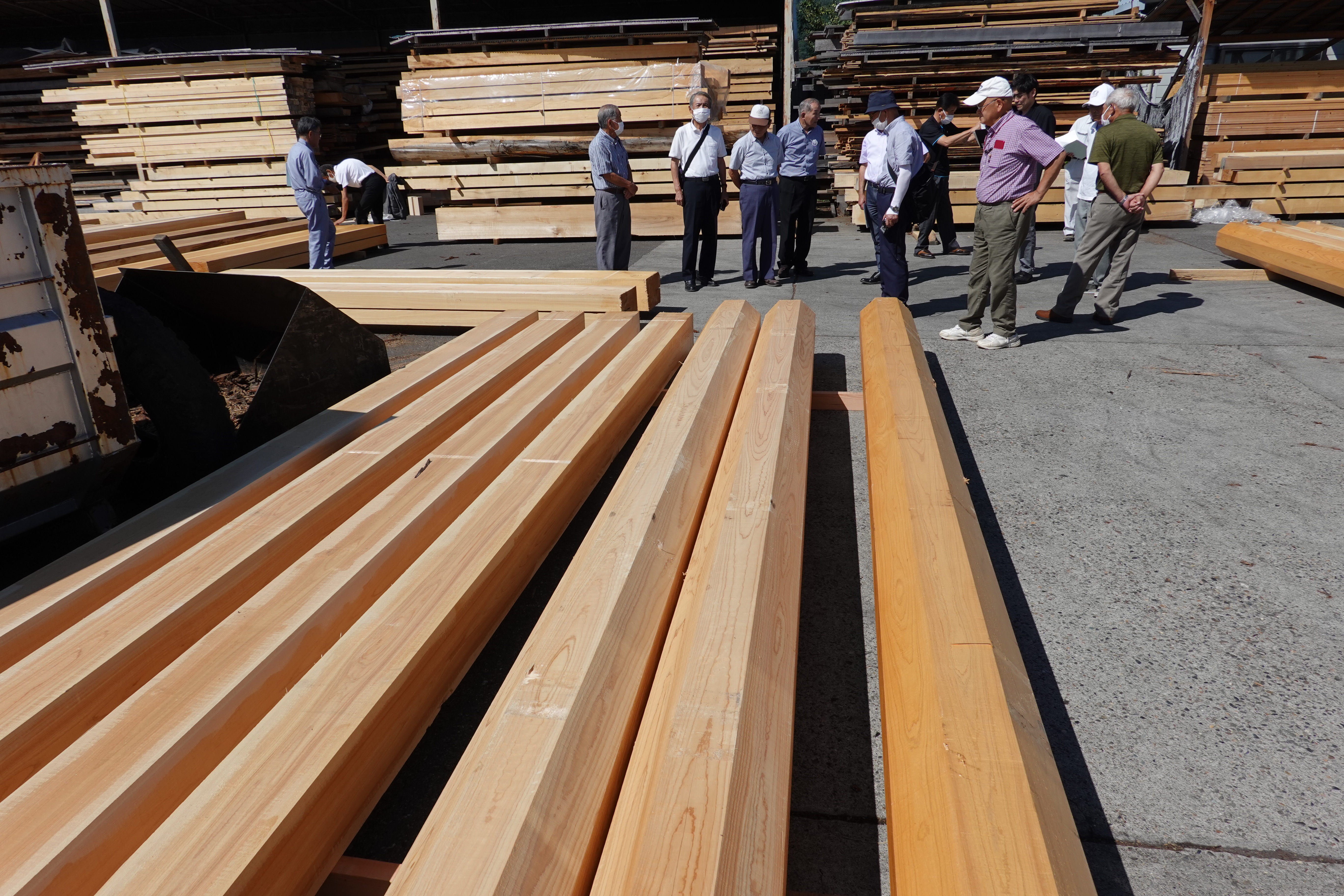

木材の見分(けんぶん)

-

本堂柱

太い柱を繫ぐ梁です。屋根裏のため建て終わると見えなくなってしまいますが、上棟式まではしっかり見学できます。

-

丸柱

四角形から八角形そして十六角形とだんだんと丸柱に近づいていきます。本尊様周りの柱として使用されます。

-

内陣丸柱

本堂正面に立つ4本の丸柱です。一番重要な柱になります。一尺(30センチ)丸柱で、岐阜県産檜(ひのき)だそうです。

-

本堂角柱

本堂を囲む柱です、一番数が多いです。七寸・ハ寸(21㎝・24㎝)が使われています。

-

向拝(こうはい)角柱

本堂正面入口に立つ柱です。9寸角(約27センチ)の柱です。

-

虹梁(こうりょう)

太い柱を繫ぐ化粧虹梁です。正面入り口と、本尊前に入ります。

-

虹梁を繫ぐ柱

屋根の反りを出す柱で、下り棟(くだりむね) 隅棟(すみむね)と言われています。

綺麗に反りを出すのが、宮大工さんの腕の見せ所だそうです。 -

丸柱の前にて記念撮影

建設委員会の方々と記念撮影。ここに広がっている柱が総て真金寺の本堂に使われることに、皆さんびっくりの様子。檜の香りに包まれて、ご満悦の様子でありました。

朝8時真金寺を出発して、建設委員会の方々10名と私住職の11名にて長野市川中島の太田材木店に向かいました。本堂に使用される柱の見分が目的です。

到着して驚いたことは、先ず辺り一面漂う檜の香りと、本堂に使用される木材が全て広げられ、一本一本乾燥を防ぐために綺麗にコーティング剤が塗られていたことでした。「こんなに柱がいるのか!」と建築委員の方々も驚いておりました。

柱の用途に応じて説明をいただき納得の様子でした。

参加された方皆さん「来ることができこうして現場で実際の柱を見て触れることができ、とても有意義であった。」とおっしゃっておりました。百聞は一見に如かずですね。帰りのバスでは思わぬトラブルに見舞われましたが、それを引いても素晴らしい見分&勉強会でした。

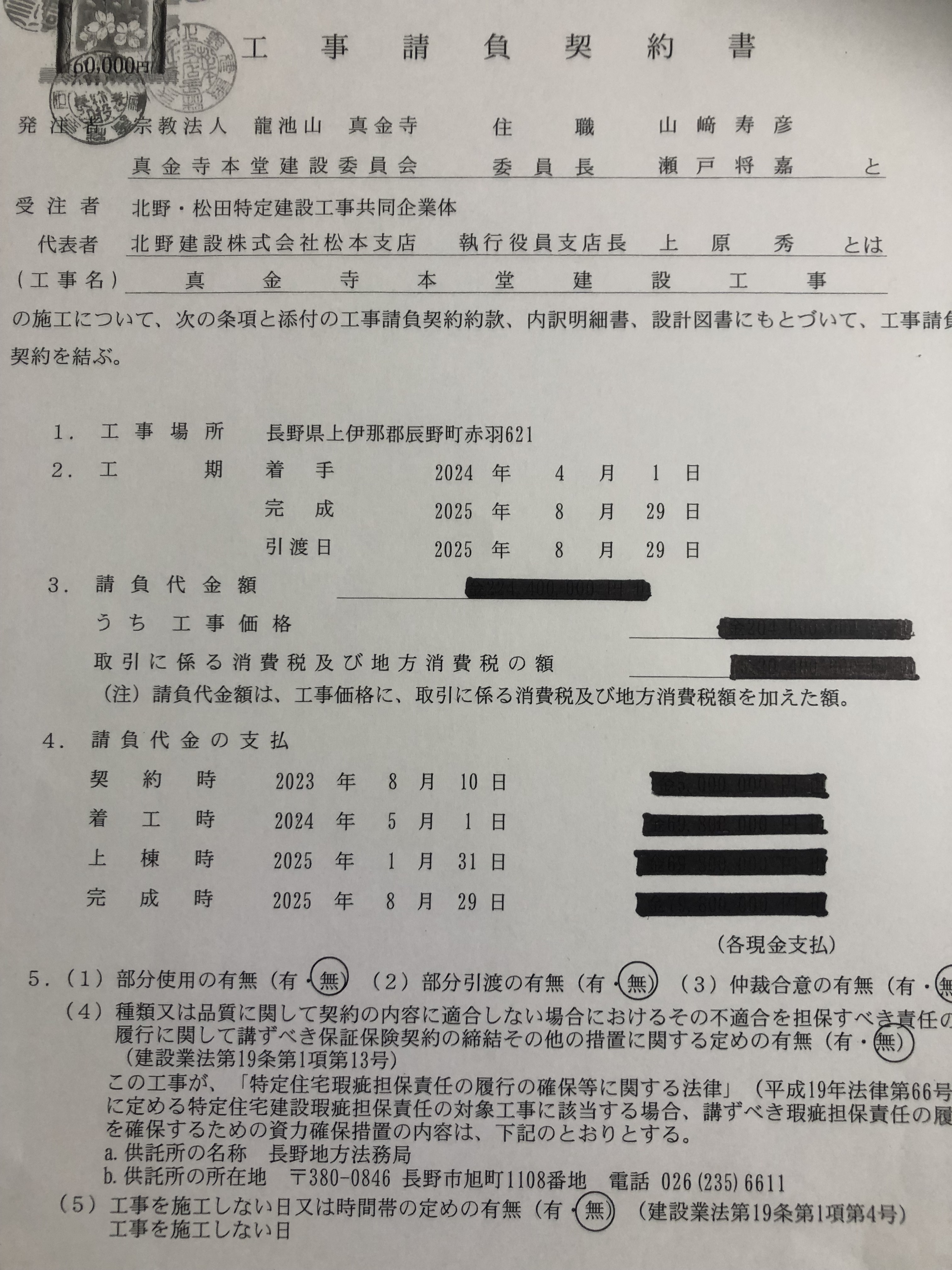

本堂工事本契約

(株)北野建設に決定

7月8日の合同会議の折、詳細説明を受けほぼ「(株)北野建設にお任せをする」ということで建設委員会・総代会の方々より承認を頂いておりました。しかし檀信徒の皆様に知らせる前にホームページ上で発表することは出来ないので、本日7月24日午前11時の建設会議後を待ってお知らせすることと致しました。北野建設はご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、大型建造物及び一般建造物又寺社部を持ち、長野県建築事業者の総合評価点数ランキングに於て1位である点や、過去2回における指名入札見積結果に於も、こちらのわがままな要望に心身になって提案していただいた姿に「誰もが安心してお任せすることが出来る」という思いで一致いたしました。

本契約を8月10日(木)に交わし、正式に真金寺本堂建設に向けて進んで参ります。お盆明けには檀信徒の皆様方へ経過報告書をお配りいたしますので是非お目通し願います。